les grands proces de l'histoire de france louis xvi danton (17 résultats)

CommentairesFiltres de recherche

Type d'article

- Tous les types de produits

- Livres (17)

- Magazines & Périodiques (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Bandes dessinées (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Partitions de musique (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Art, Affiches et Gravures (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Photographies (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Cartes (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Manuscrits & Papiers anciens (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

Etat

- Tous

- Neuf (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Ancien ou d'occasion (17)

Particularités

Langue (2)

Livraison gratuite

- Livraison gratuite à destination de Etats-Unis (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

Pays

Evaluation du vendeur

-

Les grands procès de l'Histoire de France, louis XVI, Danton

Edité par Editions de Crémille, Diffusion François Beauval. Collection Les grands procès de l'histoire, 1973

Vendeur : Livreavous, SAINT-CHAMAS, BDR, France

EUR 25

Autre deviseEUR 7,50 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Très bon. Etat de la jaquette : Très bon. TBE, Envoi rapide et soigné. Les grands procès de l'histoire de France. Louis XVIe - Danton. Editions de Crémille, Diffusion François Beauval. Collection "Les grands procès de l'histoire". 1973. Par Collectif. Sous la direction de Claude Bertin. 272 pages. Livre relié. Belle reliure.

-

Les Grands Procès de l'Histoire de France. TOME IV : Louis XVI - Danton.

Edité par DE SAINT-CLAIR, 1967

EUR 25,80

Autre deviseEUR 18 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : bon. RO80043777: 1967. In-12. Cartonnage d'éditeurs. Bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 272 pages. Une illustration contre-collée en frontispice couleurs. Quelques planches dépliantes de photos et d'illustrations en noir et blanc, hors-texte. Reliure en skyvertex marron, médaillon doré sur le 1er plat de couverture avec un ruban vert. . . . Classification Dewey : 364.1-Délits et fraudes.

-

Les Procès Révolutionnaires : LOUIS XVI - DANTON

Edité par De Crémille / Beauval, Genève, 1973

Langue: français

Vendeur : Au vert paradis du livre, AUMES, LR, France

EUR 15

Autre deviseEUR 5,60 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Comme neuf. Ed. numérotée. Reliure en skyvertex marron . Un sceau en relief représentant - La Justice - collée en médaillon sur un ruban de velours vert en 1er plat . Jaquette en rhodoïd . Exemplaire numéroté C1420 sur le premier ouvrage , pour tous les autres de la même série . Imprimé sur fleur d'Alpha ivoire . Collection " Les Grands procès de l'Histoire de France " . En frontispice un portrait en couleurs contre-collé . Illustré de photographies en noir et blanc , Archives Nationales et Musée de la Préfecture de Police . Pages dépliantes . Bibliographie . Histoire Révolution Française . ( Commandez plusieurs ouvrages de cette collection dans notre librairie pour un seul frais de port ) . - 278 p. , 650 gr.

-

Les grands procès de l'Histoire de France tome IV Louis XVI Danton

Vendeur : La Plume Franglaise, Chasseneuil sur Bonnieure, France

EUR 30

Autre deviseEUR 9 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierEtat : like new. "EDITION FAMOT 1976" Envoi avec suivi, rapide et soigné. Vendeur Pro specialiste livre depuis plus de 10 ans, produit en stock, expédié en 24 heures depuis la France, emballage soigné sous bulles.

-

Décret de la Convention Nationale. Relatif à l'exécution de la loi du 6 septembre, sur la taxe des subsistances. - Relatif aux fournisseurs de la république qui font confectionner des bottes et des souliers dans l'étendue du département de Paris. - Qui enjoint aux comités de surveillance de remettre aux citoyens qu'ils feront arrêter, une copie du procès-verbal contenant les motifs de leur arrestation. - Qui ordonne la fabrication de deux milliards en assignats. - Qui accordent à René Descartes les honneurs dus aux grands hommes, et ordonnent de transférer au Panthéon français son corps, et sa statue faite par le célèbre Pajou.

Edité par Dijon : P. Causse, 1793

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 16,80

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Bon. Edition originale. In-4° broché, 8 pages.

-

Question. Faut-il des Assignats-Monnoie ou des Quittances de Finance pour la liquidation de la Dette publique ? / Discours sur les Assignats / Opinion de M. de la Blache, Député du Dauphiné contre l'émission des Assignats. Du 5 septembre 1790.

Edité par imprimerie nationale, 1790

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

EUR 50

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Bon. In-8, broché, couverture dominotée moderne, imitation de l'ancien, Paris, imprimerie nationale, 1790, 20 pp. Comme par exemple dans le procès de Louis XVI, la question des assignats a été l'objet d'une très abondante littérature. Sont regroupés ici trois éléments significatifs du débat en particulier les positions de Pétion qui sera maire de Paris et de Delandine, lyonnais malgré son élection dans le Forez, qui deviendra un des grands bibliothécaires de la ville de Lyon.

-

Extrait des registres du Parlement du quatre septembre 1765

Edité par Paris, P. G. Simon, 1765

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 60

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Très bon. Edition originale. In-quarto broché, 4 pages.

-

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France tenue à Paris, par permission du roi, au convent des Grands-Augustins, en l'année 1750. (17 août-19 septembre.).

Edité par Paris : G. Desprez, 1750

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 120

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Très bon. Edition originale. In-4° broché, couverture d'attente moderne bleutée, 107 pages. Le clergé avait bien vu dès la promulgation de l'édit du vingtième que c'était à lui qu'on en voulait ; aussi une émotion des plus vives se produisit-elle dans ses rangs. Plusieurs évêques poussèrent un cri d'alarme ; car le nouvel impôt allait être rendu exécutoire. Il devait être perçu à partir du 1er janvier 1750 et était déclaré dû par tous les sujets habitans du royaume sans exception aucune. Le contrôleur général ne s'arrêta pas à ces symptômes de résistance, et trois mois après l'édit du vingtième, le 25 août 1749, paraissait précisément l'édit des amortissemens qui mettait enfin à exécution les mesures préparées depuis plusieurs années. L'assemblée générale qui se réunit en juin 1750 fournit au clergé un moyen légal et plus efficace que les réclamations individuelles des évêques de paralyser le projet du gouvernement. L'impôt du vingtième et l'édit des amortissemens venaient de dissiper les espérances qu'avait fait concevoir à l'ordre ecclésiastique l'attitude prise par Louis XV au commencement de son règne. Il n'était que trop évident qu'on s'apprêtait à dépouiller l'église du privilège de fixer elle-même le taux de sa contribution. Heureusement pour le clergé, si Louis XV avait de son siècle la corruption des moeurs, il n'en partageait pas les idées de progrès ; il demeurait dans les sentimens que son éducation première lui avait inculqués envers l'église. Il fut donc touché des paroles du cardinal et protesta contre toute pensée de porter atteinte aux privilèges ecclésiastiques. Mais l'assemblée ne pouvait trouver dans ces assurances qu'une médiocre garantie. Dominé comme l'était le roi par ses ministres et les courtisans, effrayé des manifestations de l'opinion, ne pouvait-il pas trahir ceux-là mêmes qu'il avait assurés de son attachement ? D'ailleurs, dans ce que le gouvernement réclamait du clergé, il y avait au moins une apparence d'équité ; un nouveau département était chose des plus justes ; s'il avait le tort de porter l'inquiétude dans le clergé, l'estimation plus rigoureuse de ses biens, de la nature et du revenu des bénéfices, n'en était pas moins une mesure nécessaire, et sur ce point Louis XV pouvait se laisser aisément convaincre par son conseil. C'est en effet ce qui arriva. Le roi maintint à cet égard sa résolution ; mais l'assemblée ne voulut pas d'abord se rendre et elle persista à repousser la mesure, « La justice et la magnanimité de Votre Majesté, répliquaient au roi les députés, nous sont si connues qu'elles nous autorisent à répondre que nous ne consentirons jamais que ce qui a été le don de notre amour et de notre respect devienne le tribut de notre obéissance. » La résistance de l'assemblée rencontrait un puissant appui dans celle qu'opposaient à l'impôt du vingtième les pays d'état. Dans la Bretagne, l'Artois, le Languedoc, la Provence, l'assemblée des trois ordres s'était prononcée contre le nouvel impôt, et les évêques n'avaient pas été les moins ardens à le combattre. Dans le Languedoc, l'opposition de ceux-ci avait pris un caractère particulier de violence, et le gouvernement, pour la faire cesser, avait exilé les prélats et plusieurs des députés de la noblesse. Mais il ne pouvait pas user d'un pareil moyen envers l'assemblée qui représentait l'ensemble du clergé français et avoir ainsi raison de ses refus. Tous les efforts qu'il tenta pour lui faire accepter l'impôt du vingtième échouèrent. Louis XV se fatigua des perpétuelles réclamations des évêques et des ecclésiastiques, dont les conciliabules s'étaient organisés en différens diocèses et où ils ne parlaient rien moins que de souffrir le martyre plutôt que d'abandonner leurs privilèges. Il commanda à Machault d'en finir de quelque façon que ce fût avec cette affaire. Le ministre prit le parti d'en revenir aux habitudes traditionnelles. Il fit convoquer pour 1751 une nouvelle assemblée (en vue de lui demander simplement un don gratuit. La couronne avait donc eu le dessous.

-

Lettre à l'Empereur sur l'atrocité des supplices qu'il a substitués comme adoucissement à la peine de mort (par J.-P. Brissot de Warville).

Edité par Bruxelles, 1787

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 290

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Très bon. Edition originale. In-4, broché sous couverture d'attente de papier ancien de l'époque, exemplaire en parfaite condition (cf le scan de la couverture), 15 pages. Deuxième tirage, trois semaines après le premier qui lui faisait 19 pages. Brissot, out en participant à Paris aux grandes spéculations boursières sous Louis XVI, imagine d'aller établir à Londres une espèce de lycée ou muséum, qui devrait servir de point de réunion à tous les savants de l'Europe, un foyer d'où se répandraient toutes les connaissances enfermées dans chaque nation, et souvent inconnues chez les autres. Ce projet séduit plusieurs personnes, et d'Alembert cherche à y intéresser ses amis. Après un voyage en Suisse, nécessité par la publication de ses ouvrages et le désir de se donner des correspondants, Brissot part pour l'Angleterre ; mais il est abandonné de tous ceux dont il attend l'appui, et, après y avoir publié le Journal du Lycée de Londres, qui renferme des notices pleines d'intérêt sur la littérature anglaise, il est emprisonné à Londres pour dettes, à la suite de démêlés avec Swinton et forcé d'abandonner son établissement commencé. Quelques jours après son retour en France, en 1784, il est arrêté, et enfermé à la Bastille. On l'a dénoncé comme l'auteur des Passe-temps d'Antoinette, un pamphlet contre la reine Marie Antoinette, écrit en réalité par le marquis de Pellepore. S'il semble établi, après les travaux de Simon Burrows, que Brissot n'est pas l'auteur de ce libelle contre la reine, le pamphlet du Diable dans un bénitier semble avoir bénéficié de sa collaboration. Il faut quatre mois, et les sollicitations puissantes de Félicité de Genlis et du duc d'Orléans, pour faire reconnaître son innocence. Quatre ans après, le 14 juillet au soir, c'est dans ses mains que les vainqueurs de la Bastille déposent les clefs du château à la chute duquel il vient d'assister. Échappé de la Bastille, Brissot va demeurer chez Clavières, avec lequel il s'est lié pendant son voyage en Suisse ; et ils composèrent ensemble plusieurs ouvrages sur les finances, qui paraissent sous le nom de Mirabeau. Mirabeau vit alors dans leur intimité, et se prépare, comme eux, aux grands combats de la Révolution. À la suite d'un complot qui éclate au Parlement, et qui a été concerté par la chancellerie d'Orléans, le prince est exilé, et une lettre de cachet est lancée contre Brissot. Prévenu à temps, il se réfugie à Londres. Pendant ce nouveau séjour en Angleterre, Brissot est présenté à la Société de l'abolition de la traite des Noirs. À son retour à Paris, il établit une société semblable appelée Société des amis des Noirs, qui commence ses travaux au mois de février 1788. Parmi les membres signataires du procès-verbal de la première séance, on remarque Clavières et Mirabeau. Il faut les considérer, avec Brissot, comme les fondateurs de cette société, qui exercera une si grande influence sur le sort des colonies ; la Fayette, Bergasse, la Rochefoucauld, Lacépède, Volney, Tracy, Lavoisier, Pastoret, Pétion, Sieyes, et plus tard l'abbé Grégoire, seront au nombre de ses membres les plus actifs et les plus dévoués. À cette époque il est aussi, tout comme Nicolas Bergasse ou le Marquis de Lafayette, un partisan de la théorie du magnétisme animal émise par le médecin allemand Franz Anton Mesmer. Il rejettera plus tard le magnétisme animal comme pratique contre-révolutionnaire. Devenu secrétaire de Louis-Philippe d'Orléans il se charge, en 1788, d'aller, au nom de la Société des amis des Noirs, étudier aux États-Unis les moyens d'émanciper les populations que l'on veut rendre libres et dignes de la liberté. Il est accompagné par le financier genevois Étienne Clavière et débarque à Boston après 51 jours de mer, muni de deux lettres d'introduction, l'un du Général Lafayette destinée à George Washington, l'autre d'Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem, Ministre des Affaires étrangères, à Éléonor François Élie de Moustier, ministre plénipotentiaire de la France aux Etats-Unis.

-

Lettre à l'Empereur sur l'atrocité des supplices qu'il a substitués comme adoucissement à la peine de mort

Edité par A Bruxelles : [publisher not identified], 1787

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 330

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Bon. Edition originale. In-8° broché relié par une cordelette, tel que paru, 19 pages. Brissot, out en participant à Paris aux grandes spéculations boursières sous Louis XVI, imagine d'aller établir à Londres une espèce de lycée ou muséum, qui devrait servir de point de réunion à tous les savants de l'Europe, un foyer d'où se répandraient toutes les connaissances enfermées dans chaque nation, et souvent inconnues chez les autres. Ce projet séduit plusieurs personnes, et d'Alembert cherche à y intéresser ses amis. Après un voyage en Suisse, nécessité par la publication de ses ouvrages et le désir de se donner des correspondants, Brissot part pour l'Angleterre ; mais il est abandonné de tous ceux dont il attend l'appui, et, après y avoir publié le Journal du Lycée de Londres, qui renferme des notices pleines d'intérêt sur la littérature anglaise, il est emprisonné à Londres pour dettes, à la suite de démêlés avec Swinton et forcé d'abandonner son établissement commencé. Quelques jours après son retour en France, en 1784, il est arrêté, et enfermé à la Bastille. On l'a dénoncé comme l'auteur des Passe-temps d'Antoinette, un pamphlet contre la reine Marie Antoinette, écrit en réalité par le marquis de Pellepore. S'il semble établi, après les travaux de Simon Burrows, que Brissot n'est pas l'auteur de ce libelle contre la reine, le pamphlet du Diable dans un bénitier semble avoir bénéficié de sa collaboration. Il faut quatre mois, et les sollicitations puissantes de Félicité de Genlis et du duc d'Orléans, pour faire reconnaître son innocence. Quatre ans après, le 14 juillet au soir, c'est dans ses mains que les vainqueurs de la Bastille déposent les clefs du château à la chute duquel il vient d'assister. Échappé de la Bastille, Brissot va demeurer chez Clavières, avec lequel il s'est lié pendant son voyage en Suisse ; et ils composèrent ensemble plusieurs ouvrages sur les finances, qui paraissent sous le nom de Mirabeau. Mirabeau vit alors dans leur intimité, et se prépare, comme eux, aux grands combats de la Révolution. À la suite d'un complot qui éclate au Parlement, et qui a été concerté par la chancellerie d'Orléans, le prince est exilé, et une lettre de cachet est lancée contre Brissot. Prévenu à temps, il se réfugie à Londres. Pendant ce nouveau séjour en Angleterre, Brissot est présenté à la Société de l'abolition de la traite des Noirs. À son retour à Paris, il établit une société semblable appelée Société des amis des Noirs, qui commence ses travaux au mois de février 1788. Parmi les membres signataires du procès-verbal de la première séance, on remarque Clavières et Mirabeau. Il faut les considérer, avec Brissot, comme les fondateurs de cette société, qui exercera une si grande influence sur le sort des colonies ; la Fayette, Bergasse, la Rochefoucauld, Lacépède, Volney, Tracy, Lavoisier, Pastoret, Pétion, Sieyes, et plus tard l'abbé Grégoire, seront au nombre de ses membres les plus actifs et les plus dévoués. À cette époque il est aussi, tout comme Nicolas Bergasse ou le Marquis de Lafayette, un partisan de la théorie du magnétisme animal émise par le médecin allemand Franz Anton Mesmer. Il rejettera plus tard le magnétisme animal comme pratique contre-révolutionnaire. Devenu secrétaire de Louis-Philippe d'Orléans il se charge, en 1788, d'aller, au nom de la Société des amis des Noirs, étudier aux États-Unis les moyens d'émanciper les populations que l'on veut rendre libres et dignes de la liberté. Il est accompagné par le financier genevois Étienne Clavière et débarque à Boston après 51 jours de mer, muni de deux lettres d'introduction, l'un du Général Lafayette destinée à George Washington, l'autre d'Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem, Ministre des Affaires étrangères, à Éléonor François Élie de Moustier, ministre plénipotentiaire de la France aux Etats-Unis. Il y passe quatre mois avant de se rendre ensuite aux Pays-Bas autrichiens où il assiste à la Révolution brabançonne.

-

Extrait des registres du Parlement, du quatre septembre 1765. Vu par la Cour, toutes les Chambres assemblées, l'imprimé intitulé, Actes de l'Assemblée générale du Clergé de France, sur la religion ; extrait du procès-verbal de ladite assemblée, tenue à Paris par permission du roi, au couvent des Grands Augustins en 1765. A Paris, de l'imprimerie de Guillaume Desprez, imprimeur du roi & du Clergé de France, 1765

Edité par Paris, Guillaume Desprez, 1765

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 390

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Bon. Edition originale. In-4° broché, 60 pages.

-

Débats relatifs à un faux quaterne de la somme de 814200 francs ; recueillis par le cit. Breton, sténographe .

Edité par Paris : Renaudière, An VII [1798-, 1799

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 400

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Assez bon. Edition originale. Grand in-octavo relié plein veau de l'époque, Partie I et II 211[3] et 191 [1] pages. Mors fendu coins fortement émoussés. Jean-Baptiste Joseph Breton, dit de la Martinière (16 novembre 1777, Paris - 6 janvier 1852, Paris), grand acteur de la sténographie judiciaire en France, cofondateur et gérant de la Gazette des Tribunaux. Né à Paris d'une famille originaire de Pont-à-Mousson, Jean-Baptiste Joseph Breton a appris la sténographie très jeune, avec Théodore-Pierre Bertin qui avait, dès 1792, publié à Paris une traduction de la méthode inventée par Taylor et publiée à Londres en 1786. Breton est sans doute le premier praticien véritable de la sténographie en France en dépit des tentatives antérieures tant formelles que pratiques de Coulon de Thévenot. Jean-Baptiste Breton sténographie avec Igonel le cours de l'Ecole normale de l'an III. Il a rapidement fondé le groupe des sténographes de l'Assemblée Législative et en a sténographié les débats à partir de 1792. Il redevint sténographe parlementaire en 1815 et le resta jusqu'à sa mort. En étant l'un des fondateurs, en 1831, de la revue Le sténographe des Chambres, il fut à l'origine d'une organisation qui perdure toujours, puisque plusieurs dizaines de personnes sont encore en charge, au Sénat comme à la Chambre, de préparer les comptes rendus des séances, nécessaires pour un travail efficace des parlementaires bien sûr, mais essentiels aussi pour la transparence démocratique des débats. Par ailleurs, il a sténographié les grands procès (celui de Babeuf, par exemple) et les cours de savants célèbres, comme Lagrange, Berthollet et Broussais. Il est entré, en 1815, au Journal des Débats de Louis-François Bertin et il y est resté jusqu'à sa mort en 1852, travaillant également à la Gazette de France, au Journal général et au Journal de Paris. Il a été, en 1825, l'un des fondateurs de la Gazette des tribunaux, dont il a été gérant jusqu'à sa mort, le fils de Théodore-Pierre Bertin, qu'il avait lui-même élevé, le remplaçant alors. Il fut aussi un collaborateur permanent du Moniteur universel. Connaissant presque toutes les langues de l'Europe (il a traduit un ouvrage sur les moeurs et coutumes de Belsazar Hacquet ainsi que de nombreux autres ouvrages), il était aussi interprète-traducteur officiel en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, flamand, hollandais, italien) auprès des tribunaux. D'après la notice biographique publiée par Olivier Loyer (Paris, 1904), c'était, apparemment, un homme qui avait « réussi », tout en ayant été un « témoin intelligent et désintéressé de plusieurs révolutions et de nombreux changements de pouvoir, qu'il a observés d'un oeil bienveillant et en philosophe, en classant chaque fait dans sa mémoire qui était prodigieuse, et en poursuivant, impassible, sa carrière de travailleur ».

-

Recueil des Actes de la Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin (Strasbourg) : 28 pièces et documents

Edité par Strasbourg, Levrault, 1802

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale

EUR 495

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Très bon. Edition originale. Grand et fort in-8° relié plein veau blond de l'époque, pièce de titre garance - On trouve relié à la suite 1- Extrait des procès-verbaux des séances de la Société libre des sciences et des arts de Strasbourg, (1 thermidor, an VII), 12 pp. - - - - 2- Règlement de la Société libre des sciences et des arts, établie à Strasbourg le vingt-neuf Prairial de l'an sept (Strasbourg, Levrault, 1802), 15 pp. - - - - 3- Un tract imprimé de la Société du 10 mai 1806 adressé à Monsieur Blessig - - - - 4- Règlement de la Société libre des sciences et des arts du Département du Bas-Rhin séante à Strasbourg (1806), texte français et allemand, 15 et 15 pp. - - - - 5- Liste des membres et associés de la Société des sciences, agriculture et arts, du départment du Bas-Rhin, séante à Strasbourg : an 1807, 19 pages - - - - 6- Séance publique de la Société, 22 frimaire an XII, 50 pp. - - - - 7- GERBOIN : Notice sur les travaux de la Société, 22 frimaire, an XII, 52 pp. - - - - 8- Tableau analytique des travaux de la Société (Levrault, 1807), 51 p. - - - - 9- Tableau analytique des travaux de la Société (Levrault, 1808), 43 p. - - - - 10- Tableau analytique des travaux de la Société (Levrault, 1809), 40 p. - - - - 11- F.L. HAMMER : Mémoire sur les arbres qui peuvent former les plantations le long des routes (1802), 46 pp. texte en francais et en allemand sur deux colonnes. Très grands tableaux dépliants donnant une étude comparative des différentes essences appropriées. - - - - 12- Premiers travaux de la Société, an VIII, 15 pp. - - - - 13- Circulaires et tracts adressées aux membres de la Société - - - - 14- Feuille de correspondance de la seconde classe de la Société, n° 1 à 8 (il est très rare de trouver cette série complète) - - - - 15- Procés-verbal de la Société d'émulation de Colmar séance du 29 floréal an XI, 32 pp. - - - - 16- Notice des travaux de la Société d'émulation de Nancy, 50 pp. - - - - Au cours du XVIIIe siècle, à l'imitation de l'Académie française, sont nées des académies provinciales, à caractère surtout littéraire. Parallèlement apparaissent des sociétés savantes dans le domaine des sciences, de l'agriculture, de la médecine. Interdites à la Révolution, elles réapparaissent progressivement sous l'Empire, la plus célèbre fondation est peut-être celle d'une Académie celtique, devenue Société des Antiquaires de France. De nouvelles sociétés correspondant à des curiosités historiques et scientifiques et à une forme de sociabilité partiellement inspirée des modèles anglo-saxons naissent alors. Elles étaient organisées sur le modèle des quatre classes de l'Institut, agriculture, sciences, lettres et art.Entre la Restauration et la fin du Second Empire sont nées une centaine de sociétés savantes à curiosités multiple en Alsace. La première fut fondée le 17 juin 1799, sous le titre de Société libre des sciences et des arts ; la seconde, le 29 juin 1800, sous le nom de Société libre d'agriculture et d'économie intérieure du département du Bas-Rhin ; et la troisième, le 12 janvier 1802, sous la dénomination de Société de médecine. Ces trois compagnies se réunirent en une seule, le 21 septembre 1802, sous le nom de Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin. Les premiers comptes rendus des travaux de ces associations avaient paru en 1801 et 1803 dans la Feuille décadaire du Bas-Rhin. La Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin inaugura la série de ses publications par l'impression d'une Feuille de correspondance, rédigée en français et en allemand, qui parut en 1803 et en 1804 et comprend 8 numéros consacrés exclusivement à l'agriculture, sauf le n°8 où se trouve une notice des travaux de la société depuis le 22 frimaire an XII jusqu'au 28 germinal an XIII. En 1805, elle commença à publier à part le procès-verbal de ses Séances publiques ou le Tableau analytique de ses travaux sous forme de minces fascicules paraissant à des dates irrégulières.

-

Pièces de la procédure criminelle tenue contre les accusés dans l'affaire d'Orgères [Eure-et-Loir].

Edité par Chartres : Impr. Durand et Labalte, an VIII-an IX [-1799-, 1801

Vendeur : PRISCA, Paris, France

Edition originale

EUR 3 400

Autre deviseEUR 15 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Très bon. Edition originale. Trois grands volumes in-folio a toutes marges non rognes, en état de parution, sous couverture d attente de l époque, Les volumes sont protégés sous des chemises en cuir sous étuis. Mouillure légère sur la page du titre et les deux feuillets du volume I - - Ces trois volumes contiennent les pièces préliminaires exposant les faits, auditions de témoins, d'accuses. Les Chauffeurs d'Orgères sont une bande de criminels qui sévit dans la Beauce à la fin du règne de Louis XVI et au début de la Révolution française, de 1785 à 1792. La bande doit son nom à la commune d'Orgères-en-Beauce située dans l'actuel département d'Eure-et-Loir Les Chauffeurs d'Orgères se rattachent à la tradition de banditisme sous l'Ancien Régime, commencée dans la région par la bande Hulin vers 1760 - L'analyse des différents crimes et forfaits de ces bandes, car il s'agissait de plusieurs bandes, vivant pour la plupart en famille a permis de délimiter un territoire situé sur les départements suivants : Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Essonne (ancienne Seine-et-Oise) et plus principalement dans la région naturelle de la Beauce. La Beauce constitue un territoire propice : entièrement bordée de forêts à l'époque, elle reste, malgré les crises et famines une zone riche et fertile. De plus, les fermes sont souvent isolées les unes des autres : appeler à l'aide pour un fermier attaqué est souvent vain et inutile. La fin du xviiie siècle est marquée en France par de nombreuses disettes : 1794 sera considérée comme l'année noire. Ces famines précarisent une population déjà fragile : les journaliers et de nombreux petits métiers qui subissent ces crises successives se retrouvent à mendier pour trouver une nourriture de plus en plus rare alors que se développe une bourgeoisie rurale nouvellement enrichie qui devient une cible pour ces hommes qui ne sont plus encadrés par les règles de leurs corporations proscrites par la loi Le Chapelier en 1791. Ces journaliers se retrouvent à demander le gîte et le couvert. Ainsi, dans les fermes où ils étaient accueillis, ils pouvaient croiser les « bandits professionnels ». C'est de ces rencontres que vont naître la bande d'Orgères et autres similaires, comme une fusion de la truanderie professionnelle et de la gueuserie. Hulin se démarque des malfaisants qui l'ont précédé, en ce qu'il ne prétend pas être un pauvre en quête de denrées essentielles ou des moyens de se les procurer : il s'affirme bandit, recherche la richesse, s'organise en conséquence, et soigne sa réputation de perce-bedaine par des actes plus outrés que ses prédécesseurs. Il est arrêté par la maréchaussée de Malesherbes avec sa concubine Adélaïde Démon6. En octobre 1782, la justice prévôtale de Montargis instruit le procès de Hulin et de plus de deux cents complices qui, depuis dix ans, sévissaient dans la région. Hulin est exécuté à l'automne 1783 Jean Renard dit « Poulailler » Les rescapés de la bande de Hulin intègrent alors la bande de Jean Renard, lui-même un natif d'Ouarville qui a brigandé en Beauce et en Sologne pendant plus de dix ans déjà à cette date. Expert dans son domaine, il est surnommé « Poulailler » en référence au sujet d'intérêt préféré des renards dont il porte le nom. Il ne manque pas d'une certaine allure, arborant une perruque de marquis, coiffé d'un feutre retapé à la militaire, chaussant des éperons. Il porte aussi sous sa tunique un baudrier qui supporte une panoplie de flibustier : paire de pistolets chargés, poignard à longue lame, sabre d'officier de cavalerie ; et, à la bretelle, un mousquet chargé. Le lieutenant général de police Louis Thiroux l'appréhende fin 17857, à la suite de quoi les versions diffèrent quant aux modalités de sa mise à mort : par l'estrapade ou un traitement similaire à Dourdan8, ou pendu à Longjumeau, où il avait commis un de ses crimes. Robillard succède brièvement à Poulailler, choisissant de s'établir sur la région de Montargis dont la grande forêt lui semble propice à des retraites sûres.

-

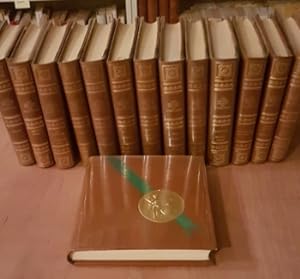

Les grands procès de l'Histoire de France - 18 volumes (voir description): Pétain + Le courrier de Lyon - Vidocq + Cadoual - Bastien Thiry + Les affaires des poisons - Landru + Cinq mars - Malet

Edité par Saint-Clair Sans date

Vendeur : crealivres, La fontennelle, France

Edition originale

EUR 203

Autre deviseEUR 3 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierEtat : Good. Envoi rapide Bon état bonne tenue légères rousseurs sur tranche intérieurs propres quelques frottements sur les bords et les coins circa 1967 médaille en papier doré sur le premier plat. in8. Sans date. Reliure editeur. 18 volume(s). 18 VOLUMES: Pétain + Le courrier de Lyon - Vidocq + Cadoual - Bastien Thiry + Les affaires des poisons - Landru + Cinq mars - Malet + Riom - Puchru + Urbain randier - Sade + Poquet - Jacques Coeur + Ravaillac - Charlotte Corday + Marie Antoinette - Ney + Gilles de Rais - Petiot + Dreyfus + Louis XVI - Danton + Razaine - Laval + Jeanne D'Arc + Le collier de la Rein - Le scandale de Panama + Les templiers - L'affaire Calas + Cartouche - La bande à Bonnot. Good.

-

Recueil d'Instructions Royales de l'Assemblée Constituante deuxième semestre 1790 (à partir du 26 juillet) - 89 pièces (toutes les pièces sont signées par Lambert, ministre du Roi, quelquefois par La Tour-du-Pin)

Date d'édition : 1790

Vendeur : PRISCA, Paris, France

Edition originale

EUR 2 420

Autre deviseEUR 15 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture rigide. Etat : Très bon. Edition originale. In-4° relié demi-chagrin chamois clair XIX°, pièce de titre grenat et vert empire. Nous ne pouvons mentionner toutes les pièces ; de nombreux textes sont signés par les auteurs. Citons seulement : le décret du 8 Mai 1790 sur les poids et mesures - - le décret du 29 août 1790 sur les postes et messageries - - le décret du 29 janvier 1790 concernant les Haras .Jean-Frédéric de La Tour du Pin Gouvernet (1727-1794) est un homme politique de la Révolution française : lieutenant-général, député de la noblesse aux États généraux 1789, Ministre de la guerre, il est exécuté le 28 avril 1794, en même temps que son frère Philippe-Antoine. Il est ministre de la Guerre du 4 août 1789 au 16 novembre 1790, durant les premiers mois de la Révolution française. Il est d'ailleurs nommé le jour même de l'abolition des privilèges par l'Assemblée constituante. Il déposa en faveur de Marie-Antoinette lors de son procès devant Fouquier-Tinville qui n'apprécia pas que Jean-Frédéric l'appelât "Votre Majesté" ou "la Reine". Sa tête tombe sous la guillotine le 28 avril 1794. - - - Tous les grands événements de la deuxième moitié de 1790 sont évoqués ici ou apparaissent au travers de ces proclamations. L'Assemblée débat en août de la réunion d'Avignon mais ne se prononce pas. 15 août : Claude-Pierre de Delay d'Agier, député de la noblesse de la province du Dauphiné, fait prendre un décret pour l'accélération de la vente des biens nationaux. Loi des 16 et 24 août 1790 : instauration des justices de paix. 26 août : l'Assemblée dénonce le Pacte de famille. 31 août : massacre de Nancy. 4 septembre : démission de Jacques Necker. Septembre : Le Père Duchesne, journal de Hébert. 5 octobre : début de la discussion à l'Assemblée sur le système des impositions : Claude-Pierre de Delay d'Agier, député de la noblesse de la province du Dauphiné fait un discours « Sur le projet de décret du Comité de l'imposition sur la contribution foncière ». 11 octobre : dans le cadre de la discussion à l'Assemblée sur le système des impositions : Claude-Pierre de Delay d'Agier, député de la noblesse de la province du Dauphiné fait un discours « Sur la définition du revenu net imposable d'une propriété foncière ». 15 octobre : le maire de Paris, Bailly, appose les scellés sur les archives du Parlement de Paris, qui sont transportées aux archives de France. 22 octobre : adoption du drapeau tricolore par décision de l'Assemblée Constituante. 24 octobre : adoption par décision de l'Assemblée Constituante du premier emblème national tricolore : le premier pavillon national français. 28 octobre : discours de Merlin de Douai sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 14 décembre : début de l'Expédition du Solide. 21 novembre : Duport-Dutertre, ministre de la justice. 27 novembre : décret donnant obligation aux ecclésiastiques de prêter serment de fidélité à la Nation, à la loi, au roi, donc à la Constitution civile du clergé. Le serment rendu obligatoire déchire l'Église de France en deux clergés rivaux. 28 novembre : Merlin de Douai rend son rapport au nom du Comité de féodalité, chargé d'examiner les griefs des princes possessionnés, notamment allemands, concernant l'Alsace. La Constituante décide que les Alsaciens sont Français en vertu d'un principe mentionné pour la première fois dans le droit international : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Conflit avec le Saint-Empire romain germanique : l'Assemblée demande aux princes allemands « possessionnés » en Alsace de se soumettre à la loi française en matière de droits féodaux. 3 décembre : lettre de Louis XVI demandant au roi de Prusse de le soutenir contre la Révolution. 4 décembre : Lessart est nommé contrôleur général des finances. Mirabeau devient conseiller secret du roi Louis XVI contre des subventions. Il lui propose un plan pour se maintenir sur le trône et en finir avec la Révolution.

-

Procès-verbal de l'Assemblée de la noblesse de la sénéchaussée du Gévaudan tenue à Mende le 23 mars 1789

Date d'édition : 1789

Vendeur : Librairie Lalibela, Ckelles, PARIS, France

Edition originale Signé

EUR 2 900

Autre deviseEUR 16 expédition depuis France vers Etats-UnisQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierCouverture souple. Etat : Bon. Edition originale. Deux documents In-4, 19 pp. pour l'imprimé, imprimerie de J.B. la Combe à Mende, 8 feuillets pour le manuscrit, 1789 Très rares sont les compte-rendu manuscrits et imprimés des délibérations de la noblesse qui ont été conservés et ont pu être consultés par les historiens, aussi bien en mains privées qu'en institutions. Le document imprimé, daté du 23 mars 1789, a probablement fait partie des archives du porte-parole nommé par la noblesse aux États-généraux, le marquis d'Apchier. L'assemblée du 31 mars était dirigée par le vicomte Morangiés, de Rets, le baron de Servières, le vicomte de Chambrun, le président de l'assemblée était le vicomte de Framond et le secrétaire était Randon de Mirandol. L'assemblée décida ce jour-là de la rédaction de cahier de doléances, et établit le procès-verbal définitf de la réunion ce 31 mars 1789. Est intégrée dans ce texte la copie de la lettre du marquis d'Apchier au vicomte de Framond. Le document se termine par l'état des membres de la noblesse représentant plus d'une centaine de noms dont le comte d'Antraigues, Brun baron de Montesquieu, le comte de Capellis . Le manuscrit du cahier de doléance lui-même a été rédigé en plusieurs fois. Les rédactions portent en filigrane non seulement les événements de l'été 1789 mais aussi les grands débats et les drames qui suivront. Ainsi, la délibération du 31 mars déborde déjà les objectifs purement financiers et fiscaux à l'origine de la convocation des États-généraux. Parmi les demandes locales et nationales : « ne pas faire obstacle par des digues à la navigation et à « la liberté du passage aux poissons qui remontent dans les rivières supérieures et servent à la subsistance du haut Gévaudan ». Il est demandé également au gouvernement « d'envoyer des gens habiles pour vérifier s'il y a ou s'il n'y a pas possibilité de trouver des mines de charbon de terre en Gévaudan, vu la rareté des bois qui augmente toujours pour encourager ou non les spéculations dans les plantations ». Il est également question de « demander l'amélioration des hôpitaux d'après le plan porté dans le mémoire de M. de Sage ». A propos des mandats illimités donnés aux députés de la noblesse du Gévaudan : « La noblesse du pays de Gévaudan déclare qu'elle regarde la délibération prise par ordre et l'influence qu'elle assure à la noblesse et au clergé comme constitutive de la monarchie. En conséquence, elle adjoint à son député de ne point délibérer par tête à l'assemblée des états-généraux sur tout ce qui a rapport à la législation et à l'administration du royaume. » Le noblesse demande la suppression de la gabelle, celle des « barrières destructives de tout commerce et la destruction des péages ». Comme dans beaucoup d'autres cahiers de doléances sont demandées. : la réforme des maisons des princes, la révision des pensions, leur publicité, la réduction des agents du fisc, ainsi que « la rédaction d'une loi qui établisse la liberté légitime de la presse sous les réserves qui seront jugées convenables ». Parmi les réformes de considération fiscale, la noblesse déclare : « l'impôt indirect a l'inappréciable avantage d'une perception imperceptible instantanée que le contribuable ne le paye qu'au moment où il en a les moyens, que la mesure des consommations étant en général celle des richesses, il atteint par sa nature à une justesse de répartition . » « L'effet rétroactif de la loi est absolument nécessaire 1° parce que c'est le seul moyen de faire contribuer directement le capitaliste à l'acquis des dettes de l'État 2° parce que si la loi demandée n'avait pas cet effet les propriétaires seraient infiniment lésés dans la conversion de l'impôt des vingtièmes. » La deuxième partie du manuscrit porte la date du 11 aout 1789 ; Signé par l'auteur.

![Image du vendeur pour Pièces de la procédure criminelle tenue contre les accusés dans l'affaire d'Orgères [Eure-et-Loir]. mis en vente par PRISCA](https://pictures.abebooks.com/inventory/md/md32153647017.jpg)